| ● |

月を係争に巻き込むな

バートランド・ラッセル

朝日新聞1969年7月19日

和訳文©朝日新聞社

英語原文については著作権の関係でオープンアクセス不可

ですが、当サイト管理人までメールをいただければ

テキストファイルをお送りします。 |

|

| ■ |

万葉人の技術 ─追悼文・序文・目次─ (渡辺茂:元 日本書籍 発行 1978)

(渡辺茂先生の著作権を承継されている方を探しております。ご存知の方はご一報いただければ幸いです。) |

|

希代の名著「万葉人の技術」を後世に(吉田英生:日本機械学会誌、2021年6月号) |

|

枕草子と徒然草における自然 (岐美 格:松江高専研究紀要、1993)

|

|

月尾嘉男

https://ja.wikipedia.org/wiki/月尾嘉男

1.著作一覧へ

2.評論・対談 (計 約1500編) へは各◆から |

◆日本全国8時です

(2001.2~2020.3: TBS 森本毅郎・スタンバイ、2001.2.22~2020.3.26 約1000編)

◆ウエーブ時評

( 2001.5~:電気新聞 連載中 現在213編)

◆100年先を読む・「永続」への転換戦略

(2007.7~:道経塾 66編、モラルBIZプレミア 48編、三方よし経営 連載中 現在45編)

◆清々しき人々 ・ 凜々たる人生

(2016.9~:MORGEN 83編・パーセー 連載中 現在17編)

◆誰かに教えたくなる科学技術の話

(2018.1~:通信文化 連載中 現在96編)

◆Point of View

(2025.6~:電経新聞 現在6編)

◆スマートライフ研究所 所長対談 総目次(2018.11~) |

| ■ |

季刊 大林(総目次) |

|

イノベーション志向プロジェクトとマネジメントのあり方(岡崎健:エネルギー・資源 2020年3月) New! |

| ■ |

芸術を工学の基礎科目に(原島 博:オームブレテン2015年秋号) |

| ■ |

文化創造学としての工学(原島 博:電子情報通信学会誌 2016) |

| ■ |

会議で何も決まらなくする発言(原島 博:2012.09.23-09.29) |

|

Notes on the Writing of Scientific English for

Japanese Physicists

by Anthony J. Leggett

日本物理学会誌 1966年11月、新規3色版

(同学会とLeggett氏による複製許諾済み)

Anthony J. Leggett

The Nobel Prize in Physics 2003

Kyoto University, Sir Anthony James Legget, Why can't time run backwards?

May 14, 2013 |

|

| ■ |

批判的思考と科学(兵頭俊夫:科学 2001年7月) |

| ■ |

計画的な実験と偶然の発見(兵頭俊夫:東京大学アイソトープ総合センターニュース 2001年6月) |

| ■ |

大学教育と教科書(兵頭俊夫:WEB大学出版、大学出版48号、2001年3月) |

| ■ |

寺田寅彦先生の英語(兵藤申一:啓林館、学校経営 CS研レポート Vol.50、2003年12月) |

| ■ |

「持続可能な開発」と「教育」(吉川弘之:啓林館、学校経営 CS研レポート Vol.56、2005年12月) |

| ■ |

インターネット社会における高等教育(圓山重直:東北大学全学教育広報「曙光」54号、2024年秋) |

| ■ |

科学者の魂を探して(山口栄一:日経テクノロジー) |

|

技術者の自覚(永野治:日本機械学会誌 1982年1月) |

|

技術開発精神の活性化と成仏のすすめ(永野治:日本機械学会誌 1988年2月) |

| ■ |

登山家石岡繁雄の一生(井上靖「氷壁」が、その外形を借用した「ナイロンザイル事件」関連など) |

| |

|

| ■ |

地球物理は物理学か(木村竜治:日本物理学会誌 1991年3月) |

|

理科新科目「天地」 創設の提案(山賀進:麻布中学校・高等学校紀要 2015年4月) |

| ■ |

環境・エネルギー政策(地球温暖化や

SDGsなど)に関する論考(杉山大志) |

|

温暖化の科学は決着などしていない:『気候変動の真実』 |

| ■ |

非政府有志によるエネルギー基本計画 エネルギードミナンスの探求・エネルギー政策

編著者

a:杉山大志、 野村浩二

b:岡芳明、 岡野邦彦、 加藤康子、 巽直樹、 田中博、 戸田直樹、 中澤治久、 南部鶴彦、 平井宏治、 松田智、 山本隆三

c:小島正美、 澤田哲生、 室中善博、 山口雅之、 渡辺正

(a:本計画の全体を共同で編著。b:本計画の一部を執筆した。c:本計画を読み趣旨に賛同。) |

|

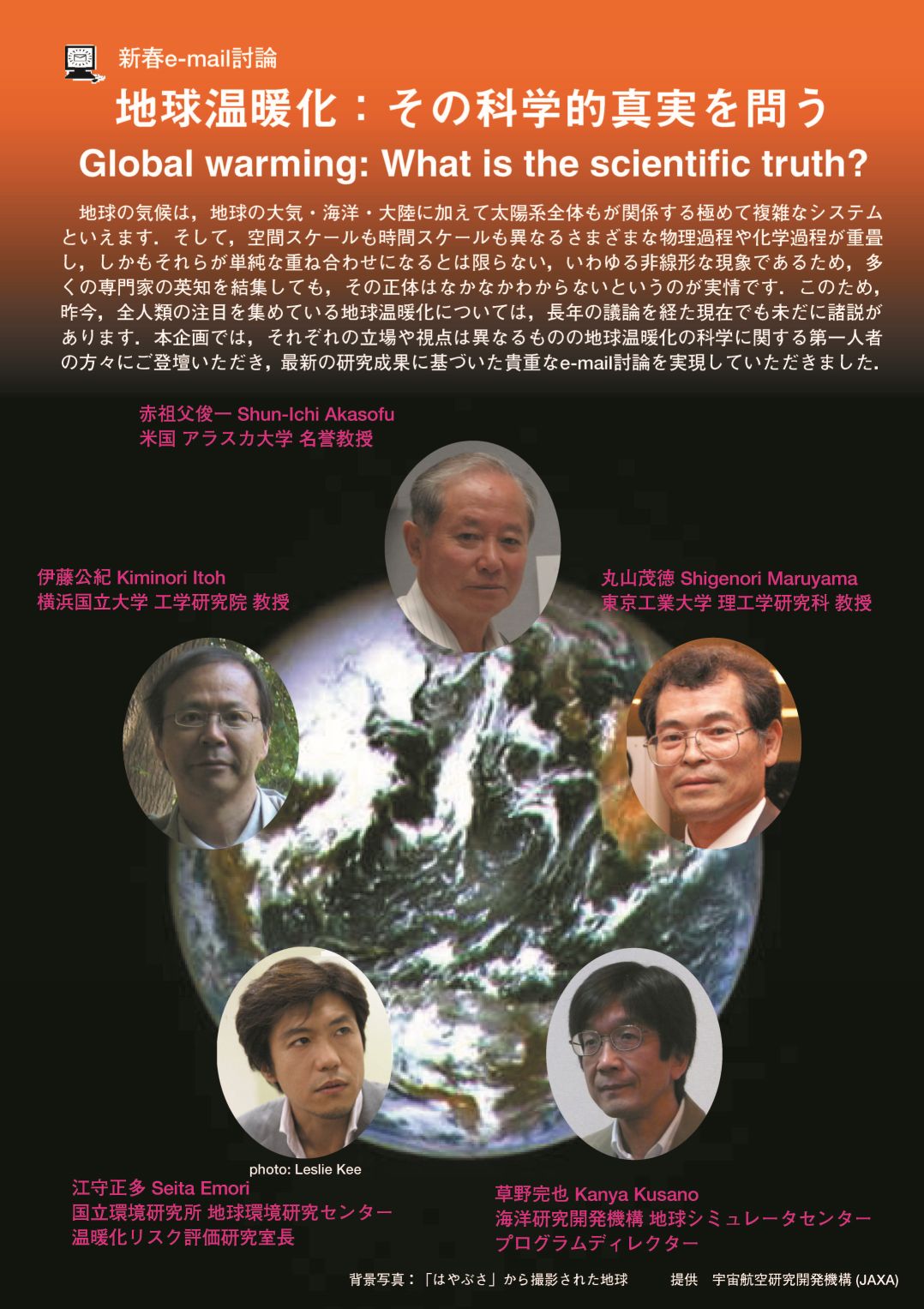

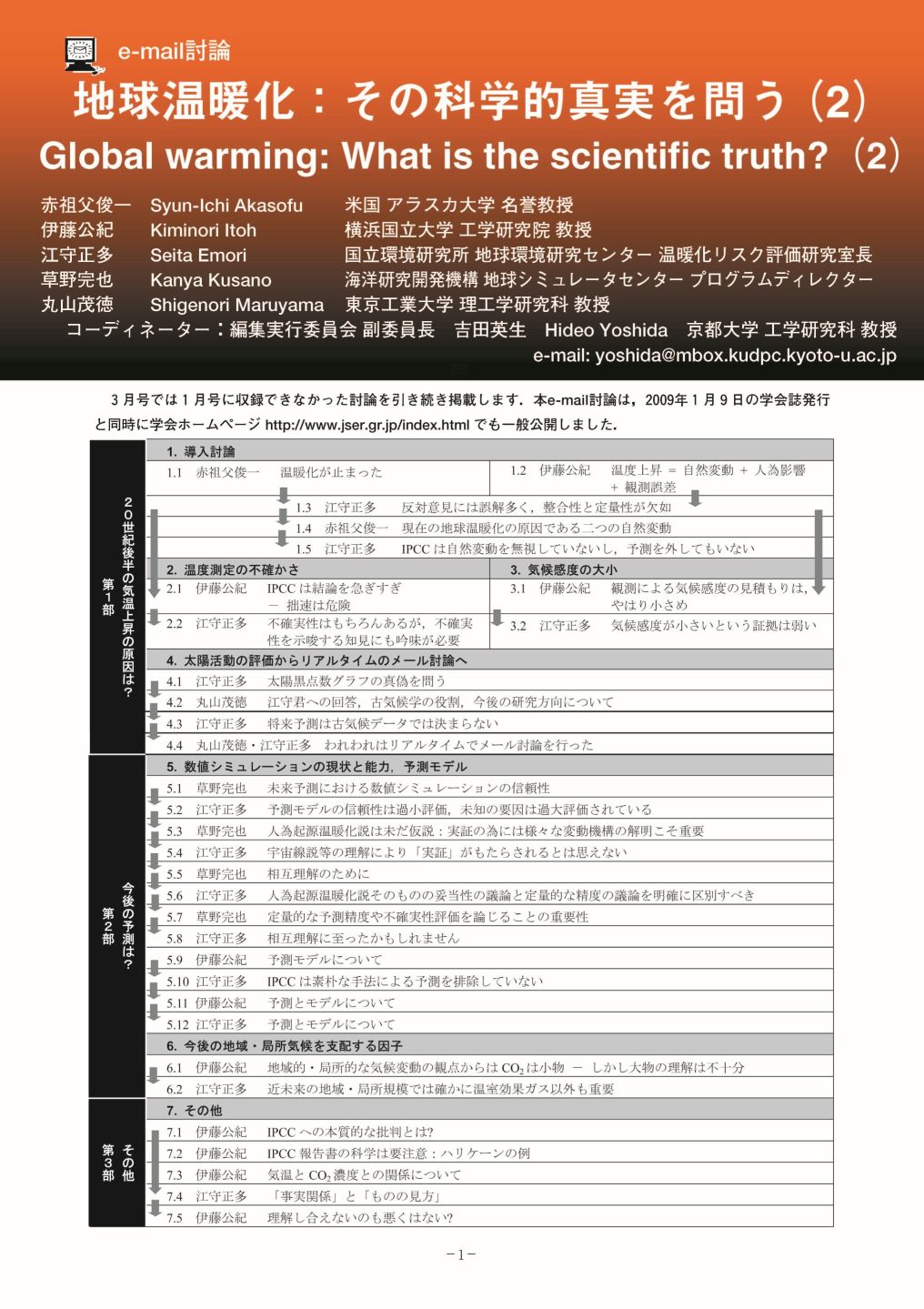

地球温暖化:その科学的真実を問う(1)

(エネルギー・資源 2009年1月

コーディネーター:吉田英生) |

地球温暖化:その科学的真実を問う(2)

(エネルギー・資源 2009年3月

コーディネーター:吉田英生) |

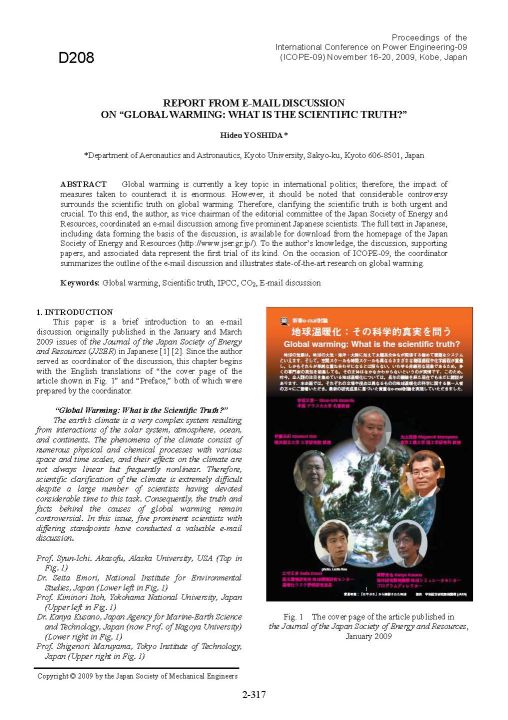

Report from E-Mail Discussion

on Global Warming: What is the Scientific Truth? (H. Yoshida: ICOPE-09,

Nov. 2009) |

|

エンジニアから見た熱流体力学の数値シミュレーション(吉田英生:パリティ 2012年7月 温暖化問題、討論のすすめ用オリジナル原稿) |

|

Arrheniusと宮沢賢治(地球温暖/寒冷化予測と『グスコーブドリの伝記』)(吉田英生:pptファイル) |

|

|

|

液体水素の活用(久角喜徳:エネルギー・資源 2022年9月) |

|

書評 『水素の事典』(吉田英生:エネルギー・資源 2014年9月) |

|

わが国におけるエネルギー大型研究の歴史 1974-1997(吉田英生:エネルギー・資源 1998年11月) |

|

石炭は厄介者か(小澤守:六甲展望 2021年8月) |

|

エネルギーの物語 ─とりわけ Rudolf Diesel への感謝─(吉田英生:山岡育英会 2016年11月12日) |

|

エネルギーにまつわる理解と誤解 ─ワット、ヴェルヌ、ディーゼルなどを振り返って─(吉田英生:京都大学新聞 複眼時評 2015年10月16日) (京都大学新聞へのリンク) |

|

水素時代を予言したJules Verne(「神秘の島」より該当箇所の仏文・英文:吉田英生編集) |

|

|

| ■ |

日本海海戦を支えた三六式無線電信機と無線通信状況(毛利邦彦・太田現一郎:みかさ 2017年4月1日) |

| ■ |

難民の危機救った日本船:英文(村田奈々子:日経朝刊文化欄 2018年10月12日参照) |

| ■ |

世界の名著(中央公論社)現代の科学Ⅰ(1973)、Ⅱ(1970)目次 |

|

|

|

特集 「科学と工学における論争」(日本機械学会誌2010年4月号:JSTAGEへのリンク) |

|

0.特集「科学と工学における論争」に寄せて(吉田英生:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

1.宇宙観の革命 ―天動説から地動説へ―(中村士:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

2.熱素説(熱量保存則)とエネルギー保存則(吉田英生:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

3.エネルゲティークと原子論(アトミスティーク)(村上陽一郎:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

4. 直流か交流か ─電流戦争─(高橋雄造:日本機械学会誌 2010年4月) JSTAGEへのリンク |

|

5.改軌論争 ―国鉄の軌間は狭軌か広軌か―(堤一郎:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

6. 柔剛論争 ─建物の耐震性能はどこまでわかったか─(高山峯夫:日本機械学会誌 2010年4月)JSTAGEへのリンク |

|

7.エンジンは空冷か水冷か(長弘憲一:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

8.なぜ翼に揚力が発生するか? ―ベルヌーイの定理か流線曲率の定理か―(高木正平:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

9.力学改革 ―力が原因で運動が結果だけなのか?―(長松昭男:日本機械学会誌 2010年4月) |

|

機械屋が知らなきゃモグリの重大事故(中尾政之:日本機械学会誌 2014年12月) |

|

|

| ■ |

土木工学者としてのミランコビッチの業績に関する調査研究(細田尚:土木史研究発表会、 2014年6月) |

| ■ |

土木工学者としてのミランコビッチの業績に関する調査研究(細田尚:土木史研究発表会、 2014年6月) (PPTスライド) |

|

自然現象の見える化の必要性 ~数値表示の本質を受け止めることを一般教養に~(小峯秀雄:日本工学会 科学技術人材育成コンソーシアム

「第6回 科学技術人材育成シンポジウム」講演資料、pp.29-30、2015年2月14日) |

|

工学部電気系数学(2年生)の英語講義実践報告(大村善治:京都大学 第11回工学部教育シンポジウム 2015年11月25日) |

|

|

|

宇宙物理学と熱力学(阪上雅昭:伝熱 2006年1月) |

| ■ |

フリーマン・ダイソンの思想(磯部洋明:京都大学新聞 2014年11月1日) |

|

アポロ計画をふりかえる(吉田英生:伝熱 2016年7月) |

|

アポロ計画をふりかえる(吉田英生:日本航空宇宙学会関西支部ライト祭 2016年12月3日) |

| |

|

| ■ |

ウィーン大学が輩出した巨星たち ルードヴィッヒ・ボルツマン(杉本純:月刊ウィーン 2007年8月) |

| ■ |

ウィーン大学が輩出した巨星たち リーゼ・マイトナー(杉本純:月刊ウィーン 2007年9月) |

| ■ |

ウィーン大学が輩出した巨星たち エルヴィン・シュレーディンガー(杉本純:月刊ウィーン 2007年10月) |

|

Joseph Fourier: The Man and His Achievements(Sung Tack Ro:伝熱 2005年11月) Introduction in English by Prof. Toshiro Makino |

|

マックス・プランク(1858-1947)の功績(花村克悟:伝熱 2009年10月) |

|

ニールス・ボーア(1885-1962)の功績(村上陽一:伝熱 2010年1月) |

|

ルイ・ド・ブロイ(1892-1987)の功績(村上陽一:伝熱 2010年7月) |

|

エルヴィン・シュレディンガー(1887-1961)の功績(芝原正彦:伝熱 2010年10月) |

|

ウェルナー・ハイゼンベルク (1901-1976)の功績(村上陽一:伝熱 2011年7月) |

|

エンリコ・フェルミ(1901-1954)の功績(塩見淳一郎:伝熱 2012年1月) |

|

花火─その原理と大玉紹介─ (永井二郎・青木和夫:伝熱 2006年10月) |

|

清酒造りと「熱」(秦洋二:伝熱 2007年1月) |

| ■ |

伏見町の地下水に就いて(松原厚:醸造學雑誌 1929年) |

| ■ |

西宮の醸造用地下水に就て(松原厚・櫻田儀正:醸造學雑誌 1928年) |

|

酒類製造の概要(山岡洋:化学工学 2015年7月) |

|

伝統工芸輪島塗(江頭俊郎:化学工学 2008年2月) |

|

熱気球の伝熱(鈴木雄二:伝熱 2005年9月) |

|

久米島の畳石(吉田英生:伝熱 2007年1月) |

|

水の国から'98 冬・夏(吉田英生、脚本 水面外 走、音楽 みず すまし:熱物性 1998年10月、さーもふぃじしすと 2007年10月 増補版) |

|

構造色の代表、モルフォ蝶(レテノール)(山田純:伝熱 2008年10月) |

|

サクラの来た道(染郷正孝:伝熱 2006年4月) |

|

雪結晶の様々な形ができる条件(神田健三:伝熱 2005年9月) |

| ■ |

中谷宇吉郎 雪の科学館 |

| ■ |

土井利位 雪華圖説 |

| ■ |

Snowflake Bentley(リンク) |

| ■ |

SnowCrystals.com(リンク) |

| ■ |

Computer Animation(Disneyの雪のシミュレーション:リンク) |

| |

|

| ■ |

純国産で世界一を目指して挑戦(大槻幸雄:日本自動車殿堂、寄稿 2021年) |

|

書評: 大槻幸雄著 『純国産ガスタービンの開発 ─ 川崎重工が挑んだ産業用ガスタービン事業の軌跡 ─』(三樹書房 2015) |

|

ウィーンの森を守った日本の環境技術(毛利邦彦:日本ガスタービン学会誌 2017年9月) |

|

George Brayton とその時代(吉田英生:日本ガスタービン学会誌 2009年5月) |

|

Whittle Turbojetの開発(岩井裕 抄訳:日本ガスタービン学会誌 2008年5月) |

|

Hans von Ohain博士による先駆的なターボジェット開発 ─ HeS1からHeS011まで(吉田英生 抄訳:日本ガスタービン学会誌 2008年5月) |

|

わが国におけるガスタービン研究・開発の先駆者:巻頭言(吉田英生:日本ガスタービン学会誌 2018年1月、5月) |

|

わが国におけるガスタービン研究・開発の先駆者:土光敏夫(吉田英生:日本ガスタービン学会誌 2018年1月) |

|

わが国におけるガスタービン研究・開発の先駆者:中田金市(吉田英生:日本ガスタービン学会誌 2018年1月) |

|

|

|

書評 『ジノ・セグレ:温度から見た宇宙・物質・生命 2004』(永井二郎:伝熱 2006年4月) |

| ■ |

Paradigms of forest conservation(Louis XIVの森林法などをふくむ歴史:FAOへのリンク) |

|

|

| ■ |

An estimation of the number of cells in the human body:人間の細胞を数え直し37兆個と推定した論文(Pierluigi Strippoli 2013年7月) (佐藤健太郎:文藝春秋 2016年10月号に関連記事) |

| Home page に戻る |